2025年8月1日,最高人民法院举行新闻发布会,发布《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(二)》(下称“解释(二)”)及典型案例,《解释(二)》将于2025年9月1日正式施行。这部承载着司法智慧的重磅文件,直击劳动用工领域长期存在的裁判分歧与制度盲区。笔者从中提炼出六大亮点进行解析,无疑这些修改将进一步统一司法实践中的法律适用标准。

一、特殊经营责任穿透:挂靠分包方不再“金蝉脱壳”

第一条规定:“具备合法经营资格的承包人将承包业务转包或者分包给不具备合法经营资格的组织或者个人,该组织或者个人招用的劳动者请求确认承包人为承担用工主体责任单位,承担支付劳动报酬、认定工伤后的工伤保险待遇等责任的,人民法院依法予以支持。”

第二条规定:“不具备合法经营资格的组织或者个人挂靠具备合法经营资格的单位对外经营,该组织或者个人招用的劳动者请求确认被挂靠单位为承担用工主体责任单位,承担支付劳动报酬、认定工伤后的工伤保险待遇等责任的,人民法院依法予以支持。”

亮点:责任重构

《解释(二)》明确,不具备资质的组织或个人通过挂靠、分包形式用工,具备资质的被挂靠单位或承包人需对工资支付、工伤保险待遇直接担责。在最高院公布的典型案例一中,建筑公司将工程转包给自然人刘某,工人张某工伤后建筑公司被判全额赔偿。

风控关键

物流、建筑等行业需建立“合作方资质审查-责任划分条款-工资发放监督”三位一体机制,避免因下游违规导致责任连锁突破。

二、混同用工责任革命:关联企业“踢皮球”时代终结

第三条规定:“劳动者被多个存在关联关系的单位交替或者同时用工,其请求确认劳动关系的,人民法院按照下列情形分别处理:

(一)已订立书面劳动合同,劳动者请求按照劳动合同确认劳动关系的,人民法院依法予以支持;

(二)未订立书面劳动合同的,根据用工管理行为,综合考虑工作时间、工作内容、劳动报酬支付、社会保险费缴纳等因素确认劳动关系。

劳动者请求符合前款第二项规定情形的关联单位共同承担支付劳动报酬、福利待遇等责任的,人民法院依法予以支持,但关联单位之间依法对劳动者的劳动报酬、福利待遇等作出约定且经劳动者同意的除外。”

亮点:未订立合同考查用工管理实质

《解释(二)》明确,在混合用工的劳动关系认定中,对于未签劳动合同时,法院将根据用工管理实质(工作指令、报酬支付源等)认定劳动关系;构成混同用工的关联单位须连带承担薪酬福利责任。

合规重构

建议集团企业应建立“员工归属声明制度”,通过三方协议明确管理主体与责任边界,并获劳动者书面确认,避免混同用工。

三、二倍工资规则精细化

第六条规定:“用人单位未依法与劳动者订立书面劳动合同,应当支付劳动者的二倍工资按月计算;不满一个月的,按该月实际工作日计算。”

亮点:计算革新

《解释(二)》明确,二倍工资按月计算,不满一个月,按实际工作日计算,即当月实际工作日÷21.75天(计薪日)×月工资,未实际出勤提供劳动的请假、节假日等将不计算二倍工资。

四、豁免情形首次成文化

第七条规定:“劳动者以用人单位未订立书面劳动合同为由,请求用人单位支付二倍工资的,人民法院依法予以支持,但用人单位举证证明存在下列情形之一的除外:(一)因不可抗力导致未订立的;(二)因劳动者本人故意或者重大过失未订立的;(三)法律、行政法规规定的其他情形。”

亮点:明确未签约可免责情形

《解释(二)》明确,就未订立劳动合同,劳动者请求支付二倍工资问题,如存在不可抗力、劳动者故意/重大过失导致未签约情形,用人单位可免责。

举证要点

该条的举证责任在于企业,企业要注意用工过程中证据的留存,但是就故意与重大过失的举证存在难度,故建议企业在入职当天即与劳动者签订劳动合同。

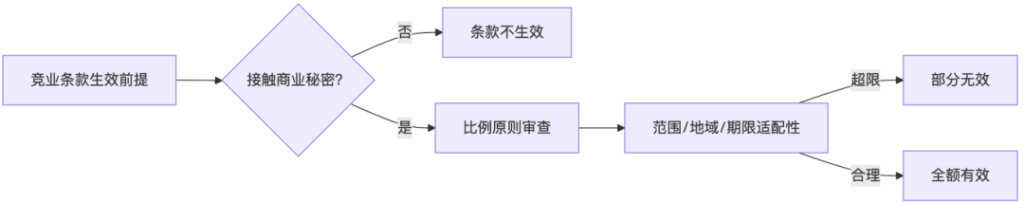

五、竞业限制理性回归:从“泛化约束”到“精准防护”

第十三条规定:“劳动者未知悉、接触用人单位的商业秘密和与知识产权相关的保密事项,劳动者请求确认竞业限制条款不生效的,人民法院依法予以支持。

竞业限制条款约定的竞业限制范围、地域、期限等内容与劳动者知悉、接触的商业秘密和与知识产权相关的保密事项不相适应,劳动者请求确认竞业限制条款超过合理比例部分无效的,人民法院依法予以支持。”

第十四条规定:“用人单位与高级管理人员、高级技术人员和其他负有保密义务的人员约定在职期间竞业限制条款,劳动者以不得约定在职期间竞业限制、未支付经济补偿为由请求确认竞业限制条款无效的,人民法院不予支持。”

第十五条规定:“劳动者违反有效的竞业限制约定,用人单位请求劳动者按照约定返还已经支付的经济补偿并支付违约金的,人民法院依法予以支持。”

亮点:效力双轨制,普通员工实现“解绑”

1.《解释(二)》明确竞业限制的适用范围,杜绝企业滥用竞业规则限制员工择业权,对于没有接触商业秘密、保密事项的普通员工,竞业限制条款不生效。企业设置竞业限制条款应按比例原则,根据地域、范围、期限进行合理限制,否则超出部分无效。

2.对于高管、技术人员等在职期间的竞业义务,不以企业支付竞业限制补偿金为前提。

3.对于竞业限制的违约者,企业有权要求其承担违约责任。

企业合规调整

建议设立“商业秘密分级保护”制度,将竞业限制锁定于:核心技术人员、掌握客户资源的销售高管、接触核心数据的运营人员。

六、社保弃权协议彻底失效:双向责任机制筑牢民生底线

第十九条:“用人单位与劳动者约定或者劳动者向用人单位承诺无需缴纳社会保险费的,人民法院应当认定该约定或者承诺无效。用人单位未依法缴纳社会保险费,劳动者根据劳动合同法第三十八条第三项规定请求解除劳动合同、由用人单位支付经济补偿的,人民法院依法予以支持。

有前款规定情形,用人单位依法补缴社会保险费后,请求劳动者返还已支付的社会保险费补偿的,人民法院依法予以支持。”

亮点:首次建立双向责任机制

《解释(二)》明确,任何形式的“自愿放弃社保”协议或承诺均属当然无效,无论劳动者是否签字或单位是否支付现金补贴。劳动者可据此解除劳动合同并主张经济补偿;而用人单位补缴社保后,亦有权要求劳动者返还已获取的社保补偿。该规定首次建立双向责任机制:既赋予劳动者“无过错解除权”,又明确企业追偿社保补贴的路径,终结了实践中“放弃社保换现金”的灰色操作。

合规启示

建议企业在9月1日前完成社保缴纳情况自查,删除劳动合同中任何弃保条款。此外,劳动者应定期查询缴费记录,警惕“现金补贴换社保”的短期利益陷阱。

结语

《解释(二)》的出台标志着劳动司法从形式合规迈向实质正义的关键跃迁。其以精巧规则平衡劳资利益,既筑牢劳动者权益底线,亦为企业厘清合规边界。随着9月1日施行临近,主动拥抱规则变革者,方能在新劳动法治生态中行稳致远。

(本文观点基于现行法律法规及司法实践,具体案件需结合实际情况分析。)

-150x150.jpg)